blog . miracle world | Les fragments de M

新年の挨拶をしてから、早くも1ヶ月が経とうとしております。

光陰矢の如し、とはまさにこのことか・・・と実感しております。

今回は17世紀の製本3回目です。もうしばらくおつきあいください。

前回、キング・オブ・レザーはモロッコ革だということを書きましたが、モロッコ革はルリユール・ソワニエのみに使用され、ヴォーやバザンは価値のより低い本に使われました。後者はシボがなくつるっとした表面で、革自体に模様をつけられることもありました。

例えば、「veau jaspé」は、湿らせた革の上に硫酸銅を水酸化カリウム溶液とともに吹きかけられたもので、黒地の上に明るい茶色のまだら模様がつきます。

革を使うために製本家はなによりもまず先に革を柔らかくしなければなりませんでした。鞣し革業者から送られてくる革は概ね分厚くて固く、そのままでは使い勝手がとても悪かったからです。

まずバケツにきれいな水を張り、そこに湿らせた革を浸しておきます。そして、革の頭の部分をフックに引っかけ、出来るだけ水を絞り切るようにねじります。

仕上げに革を壁に数回叩き付け、軽さを出します。(想像する限り、かなり”ハード”な作業風景ですが・・・。)

その後、革を”オールマイティー・樽”板の上に置き、革の内側を古くなったフェンシングの剣を使ってこそぎます。フェンシングの剣というのが、なんともヨーロッパらしいですね。

作業する人は両手でその剣を持ち、余分な鞣し塗料や薄皮、くずのようなものを取り除くために革の表面を削ぎ取りました。きっと、休憩時にはチャンバラごっこをしたにちがいありません。

この説明により、なぜ当時の革がすべてシボの浮き上がっていないくぼみのあるものだったかがわかります。

次の工程は花切れ編みですが、しおり紐(signet)をつける場合は、その前の小口装飾の時点でつけられました。

現代の私たちの暮らしにおいても、ハードカバーの本などについている便利なものです。

しおり紐の使用は中世にさかのぼり、主に宗教本の聖務日課のページをすぐに見つけられるように使われていました。

一冊の中で前日のレクチャーの終わり部分がすぐ見てとれ、次の日にはスッとお勤めが始められるという機能的かつ装飾的なものでしたが、絹の小さなリボンは残念ながら時の経過とともに傷み、本ののどに消せない跡をつけていきました。

いつの時代も便利さの代償はあるものです・・・。

花切れは革の切れ端やフィセルを軸にして編まれ、紙を丸めて作った軸はバトネ(bâtonnet)と言います。

本が縦にして本棚にしまわれるようになり、その出し入れの際に花切れはコワフを守るために大きな役目を果たしてきました。

花切れは2本のバトネを使い、2~3色の柔らかい絹糸で編まれています。

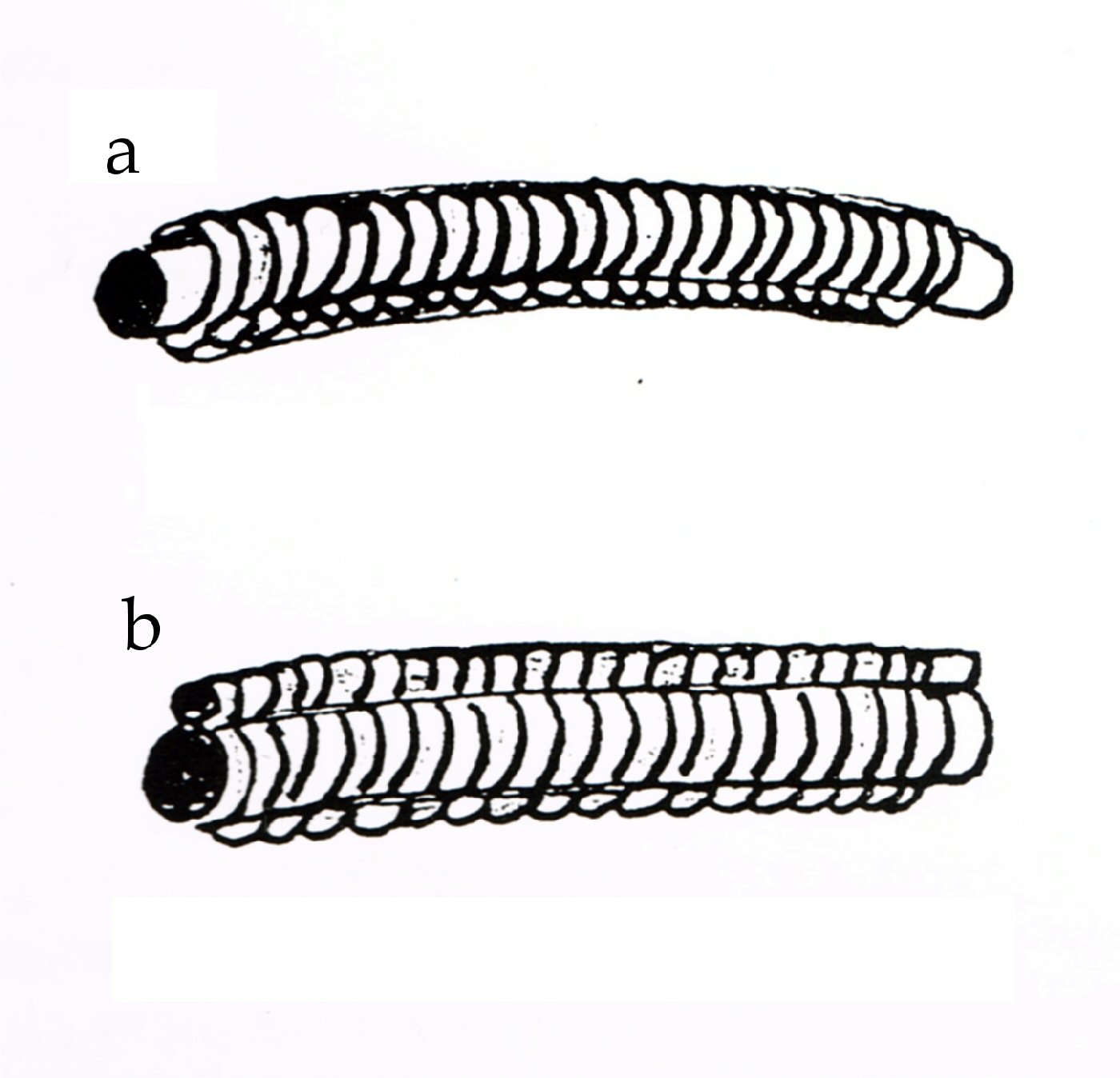

時代により流行があったものの、やりかたは同じで、「simple」と呼ばれる1本のバトネのみを使用するもの(a)、二段になっている「double」(b)や19世紀に流行っていた四角く背の高い「à chapiteau」などがあります。

ディドロ・ダランベールの百科全書の3巻目には4段が花切れ解説にさかれているそうですので、興味のあるかたは是非読んでみてください。

大理石に似せた紙を作るために用いられた技術、マーブルは、トルコが発祥です。

ヨーロッパにマーブル紙が出現しはじめたのは1600年頃で、フランスではMacé Ruetteにより1634年あたりから見返しや箱の内側などに使われ始め、製作工程は17世紀半ばに一般化されました。

マーブル紙が流行り始めたのは模様の奇麗さもありましたが、本の見返しに重宝された理由としては、折り返し部分の革漉きを薄くしすぎたために、きちんとなていない端のアラを隠すため、そして擦りすぎてテカってしまった革を隠すため、という理由があったとかなかったとか。

おなじみのディドロ・ダランベールの百科全書によると、マーブル模様には流行があり、それぞれに名前もつけられています。

マーブル紙もとても興味深いので、後日また時代別流行模様を詳しくご紹介いたします。

つづく・・・。

It‘s quite in here! Why not leave a response?